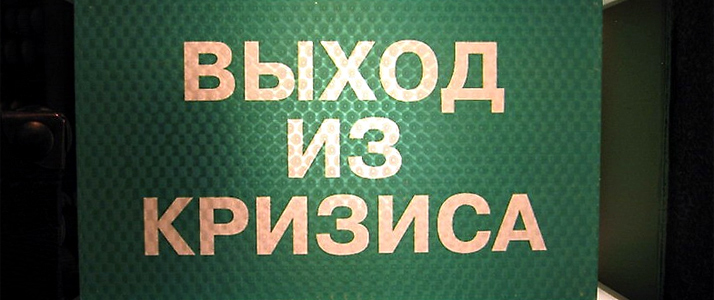

Эксперты оспаривают утверждения Путина об успешном выходе страны из кризиса

Практически сразу после новогодних каникул в России началась компания по разъяснению гражданам, насколько хорошо действовало во время мирового финансового кризиса правительство РФ. Основным пропагандистом этой точки зрения стал премьер-министр и кандидат в президенты Владимир Путин.

В специально подготовленном телеканалом "Россия 1" фильме "Кризис-2008. Спасти Россию" председатель правительства поведал о некоторых особенностях принятия антикризисных решений, а также оценил их эффективность и полезность для страны.

"Мы восстановили нашу экономику до двух третей от объемов докризисного уровня. У нас и курс рубля стабилизируется, и золотовалютные резервы начали расти. Нужно добиваться большего темпа роста. Увеличивая темпы роста экономики, нужно добиваться следующих горизонтов. Но делать это нужно на новой экономической базе и развивая так называемую новую, инновационную экономику", – заявил Путин и тут же добавил: "Я, кстати, не думаю, что в период кризиса мы совершили какие-то заметные ошибки".

Увы, оптимизм Путина не совпал с мнением экспертов международного рейтингового агентства Fitch. Оно пересмотрело прогноз по рейтингам обязательств Российской Федерации в иностранной и национальной валютах с "позитивного" на "стабильный". Теперь рейтинги РФ подтверждены на уровне ВВВ. Fitch также подтвердило рейтинг краткосрочных обязательств России на уровне F3 и страновой потолок на уровне ВВВ+.

Означает это одно: как бы ни пытались российские власти в очередной раз представить страну в качестве потенциальной тихой гавани в море бушующего глобального кризиса, в это никто за границей не верит. Всем понятно, что Россия от мировой экономики зависит как никто другой. И экономические проблемы Европы – основного потребителя наших сырьевых ресурсов – отразятся на РФ сразу и в полном объеме.

К тому же аналитикам рейтинговых агентств не внушает доверия политическая ситуация внутри страны. "Недавние события выдвинули на первый план недостатки и риски, связанные с существующей в России политической моделью", – объясняют свою позицию эксперты Fitch.

О том же говорит и начальник департамента стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, оценивая ситуацию на отечественном фондовом рынке: "В декабре 2011 года индексы ММВБ и РТС снизились в среднем на 10 %. Ничем другим, кроме как политическими рисками, такое поведение российского фондового рынка объяснить невозможно. Особенно показательной, безусловно, была первая неделя после выборов 4 декабря 2011 года, когда индекс ММВБ упал на 7,3 %, а индекс РТС – на 8,8 %. Западные индексы демонстрировали в эту неделю совершенно другую динамику".

"Политические риски в России выросли, а экономическая ситуация в мире ухудшилась с момента, когда мы последний раз подтверждали рейтинг России в сентябре 2011 года. Вероятность повышения рейтинга постепенно сходит на нет, и "стабильный" прогноз лучше отражает текущую ситуацию", – фактически вторит ему эксперт Fitch по суверенным рейтингам Чарльз Севиль.

Оспаривают известные эксперты и другие положения, высказанные премьером. Так, главный экономист "Тройки Диалог" Евгений Гавриленков убежден в том, что сопоставлять нынешнюю экономику России с докризисной – занятие вообще "абсолютно бессмысленное". В 2007–2008 годах наша экономика была "перегрета" кредитами. Это касалось и роста ВВП, и объемов потребления. Нормальный ее рост обозначился в 2009 году, когда экономика нащупала дно кризиса.

Оспаривает Гавриленков и тезис премьера об отсутствии кардинальных ошибок в антикризисных действиях правительства. В частности, он назвал избыточной накачку банковского сектора ликвидностью в размере до 2,5 триллионов рублей – банки в течение нескольких месяцев играли этими финансовыми ресурсами против рубля. Предприятия же не получали доступа к кредитам, что породило рост доли плохих долгов.

В результате такой экономической политики, по мнению Гавриленкова, российской экономике не удалось избежать рецессии. В качестве примера более разумных действий экономист приводит Казахстан, где национальную валюту девальвировали за один прием, избежав таким образом целого ряда негативных явлений.

Увы, Путин и сейчас ставит в заслугу правительству то, что оно не пошло на вполне логичное снижение курса рубля. Наоборот, говоря о том, что на антикризисные меры было потрачено 3 триллиона рублей, премьер утверждает, что, хотя это и "колоссальная сумма", однако часть средств удалось вернуть назад "и с прибылью". К тому же, по его словам, важнее "некоторые фундаментальные вещи структурного характера", которых достигла страна. Речь идет о том, что многие предприятия реального сектора стали менее зависимы от западных кредитов. Путин утверждает, что некоторые из них начали внедрять новые технологии, оптимизировать кадровый состав и повышать квалификацию сотрудников.

Иной взгляд на эти проблемы у президента Национального института системных исследований проблем предпринимательства, профессора НИУ ВШЭ Александра Чепуренко: "По целому ряду важных направлений никаких новых решений, в том числе и давно напрашивающихся, пока не принято. Поэтому, например, налоговый режим, экономическая политика в целом остаются все теми же. На уровне деклараций они направлены на поддержку модернизации и модернизационного потенциала, реально же те меры, которые предпринимаются, на мой взгляд, либо перпендикулярны заявляемым целям, либо спланированы таким образом, что их ресурсная обеспеченность, либо система управления не позволяют рассчитывать на высокий результат".

Не поддерживают самые различные аналитики и другие позиции премьера. Так, в проекте предвыборной программы Путина говорится о необходимости решить проблему бедности в России до конца текущего десятилетия. С этим постулатом спорить невозможно. Но данные, приводимые при этом в документе, вызывают изумление. Согласно программе, доходы ниже прожиточного минимума на сегодняшний день имеют 10–11 % граждан. Однако информация главы правительства противоречит даже официальным источникам. По данным Росстата, количество граждан с денежными доходами ниже прожиточного минимума в сентябре 2011 г. составило 14,3 % от общей численности населения.

А Институт социологии РАН, использующий в ходе исследования жизни россиян европейские методики, утверждает: в бедности живут 59 % россиян. Из них даже до прожиточного минимума не дотягивают 16 %. Еще порядка 43 % граждан относятся к категории малообеспеченных.

Возможен ли серьезный анализ экономического положения в стране, на который претендуют разнообразные материалы, выходящие в свет за подписью Владимира Путина, если готовящая их команда берет за основу более чем сомнительные цифры?

В итоге в тот момент, когда российский премьер повествует об успехах своего правительства в борьбе с кризисом, за рубежом публикуется международный рейтинг на эту же тему, согласно которому Россия занимает по данному показателю одно из последних мест среди стран СНГ.

Что будет с российской экономикой при таких подходах со стороны правительства, сказать сложно. Остается надеяться лишь на то, что люди, принимающие судьбоносные для страны решения, сумеют вовремя спохватиться.

Олега Конюхова